- ホーム

- 不妊カウンセラーが今気になる妊活・不妊のメディア情報

不妊カウンセラーが今気になる妊活・不妊のメディア情報

妊活・不妊治療に関する情報は、ここ最近メディアで取り上げられることも多くなってきました。

カウンセリングルームwithのアンテナがキャッチした情報を掲載していきたいと思っています。

新聞・ニュース・ネット・雑誌・本 さまざまなメディアからの情報をランダムにお伝えしていきます。

全てを網羅した情報とはなっていないことを事前にご了承ください。「不妊カウンセラーが今気になるメディア情報コラム」としてお楽しみください。

14回目 「イスラエル 子だくさんの国 体外受精費全額補助、出生率は先進国1位」2018.4.23 朝日新聞

2018/04/24

≪14回目≫ 「イスラエル 子だくさんの国 体外受精費全額補助、出生率は先進国1位」2018.4.23 朝日新聞

イスラエルの女性は平均で3人の子供を産む。先進国では突出して高い出生率の一因が、世界に類をみない出産奨励策だ。背景には家族を重視するユダヤ人の文化や宗教に加え、悲劇の歴史や政治が絡んでいる。

イスラエルでは1995年の国民医療保険法制定以来、①女性が45歳までで、②現在のパートナーとの間に二人の子どもを得るまでの間、体外受精の費用が国の保険で全額賄われている。

日本では原則として実施されない代理出産もイスラエルでは認められている。〜中略〜代理母と交わす契約書を保険省の専門委員会が審査、承認し、代理母が出産した後、両親が裁判所で手続きをすれば実子と認められる。

治療費の全額補助や代理出産も認められるなど、制度的に恵まれているなと一読して思いましたが、この中に身を置くと、これだけの制度があってもなお、授かれないという結果になった人にとっては、この社会はさぞかし生きにくい社会だろうと思えました。血のつながりを重視しているから、卵子提供より代理出産が検討されるようですし、歴史的背景もあるのでしょうが、家族重視、民族重視の国策に当事者が翻弄されているような気もします。代理出産で子どもをもうけたゲイカップルが載っていましたが、5歳の双子の息子がいるというのを読んで、受精卵1つ戻したけど、子宮のなかで2個になって出産に至った例だろうか、それとも代理母に受精卵2個戻しを依頼したのだろうか、と心配になりました。多胎妊娠は母体に負担がかかります。妊娠継続も出産も。研究者は「養子縁組は支援の対象外。技術が先行し、リスクの説明が不十分。健康への悪影響が真剣に研究されているとは言えない」と指摘。夫婦が、個人が幸せになるために生殖医療を選択できているのか、そしてまたその「夫婦の幸せ」が社会からの圧力の結果から来ているものではないのか、そんなことも不安に思える記事でした。

余談ですが、イスラエルでは体外受精は年間4万件超。年間に生まれる子どもの5%近くを占めるとありました。日本は2015年のデータで、年間42万件の体外受精が行われ、5万人の赤ちゃんが生まれています。年間に生まれる子どもの中での割合は、同じ5%(19.5人に1人)ほどです。

13回目 『瀬奈じゅん 特別養子縁組の公表理由は・・・ 「地獄のような」不妊治療も激白 2018.4.3(デイリースポーツ)

2018/04/20

≪13回目≫ 『瀬奈じゅん 特別養子縁組の公表理由は・・・「地獄のような」不妊治療も激白 2018.4.3(デイリースポーツ)

瀬奈は特別養子縁組を考える前に、2年間不妊治療を行っていたといい「地獄のような2年間だった」と振り返った。ホルモン治療などでクズリ漬けの毎日で心身ともに疲弊。

「精神的にも肉体的にも限界だった」とこれ以上は続けられないと考えたとき、夫で俳優の千田真司が「血のつながりにこだわる必要hあないんじゃない?」と特別養子縁組のことを提案したという。

の記事もあり、こちらは夫の千田さんからの視点で書かれていました。

治療開始から1年半がたった頃、つらそうな瀬奈さんを見ていられず、千田さんは「血のつながりが無くてもいいんじゃないかな」と話してみた。養子縁組について知ったのは、保育資格の勉強をしていたとき。(注:子ども好きの千田さんは結婚を機に保育資格を取ったそうです)〜中略〜どの子もかわいかった。血縁は関係ないと感じ始めていた。

さまざまな家族のカタチがあっていいと思ってます。親になりたい気持ちが強いご夫婦が特別養子縁組を迎えて家族になることは素敵なことだと思います。特別養子縁組は実父母の戸籍から養親の戸籍に入ります。その際に「養子」という記載はされず、「長男」「長女」と記載されます。昔のドラマのように、戸籍をみてショックを受ける、ということは起こりにくいです。隠すことが必要だとか言うことではなく、真実告知については、それぞれの家族が手続きをするまえに十分に話し合って決めておくべきことだと思います。

ただ、特別養子縁組を希望して、審査や研修もきちんと受けた上で登録をしたのに、あっせんの連絡が無いまま何年も待ち続けているというお話もお聞きします。実父母が親権をなかなか手放す決心が出来ず、何年も施設で暮らすお子さんもいます。いろんな理由があるかとは思いますが、施設で暮らすより、家庭で養育されるほうが子どもの成長環境としてはよいと感じます。2018.4.16の朝日新聞では「被害者も加害者も子ども 施設での性暴力、厚労省調査へ」という記事も掲載されていました。「家庭養育」の推進が望まれます。

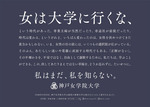

12回目 「女は大学に行くな」 2018.4.7 (ねとらぼ)

2018/04/09

≪12回目≫ 「女は大学に行くな」 2018.4.7 (ねとらぼ)

「女は大学に行くな」神戸女学院大学のメッセージに「泣きそうになった」と反響 胸を打つ広告はいかにして生まれたか

「女は大学に行くな」−神戸女学院大学がこの4月から掲出している電車内広告に、「電車の中でなきそうになった」「ぐっとくる」といった声が寄せられています。

前半部分だけ読むと一瞬ドキッとするキャッチコピーですが、続きまで読むと「女は大学に行くな、という時代があった」という一文であることが分かる仕組みです。

私はこの広告のこの部分にとても惹かれました。

「正解がない」その不確かさを、不安ではなく、自由として謳歌するために。

女性の前にいくつもの選択肢が広がってきて、その分新しい迷いや葛藤に直面する状況は、まさに不妊治療をしている女性の現状でもあります。不妊治療をしてる女性にも「選択肢はたくさんある。そして正解はない」ということは言えること。そしてその不確かさに、多くの女性が不安を抱いてます。子どもを授かるというゴールにたどり着くための正解はどれか、目指すところはそこなのに、どれがいいのかわからないし、ゴールにたどり着ける保証も誰もしてくれない、そんな風に思っています。自然に任せた方がいいのか、先端医療に任せるのがいいのか。卵子提供に踏み切ったほうがいいのか、代理母という選択肢を選ぶべきなのか。養子という選択肢はどうなのか。身体を整えるのが正解なのか、漢方、レーザー、足つぼ、サプリメント、どれがいいのか、どこにお金を使うのが正解なのか。迷いや葛藤が底知れなく広がっていき、不確かさに大きな不安をかかえて戸惑っています。

「正解はない」でもだからこそ、自分で選ぶ。自分の人生につながっていくことだから。自分の目の前に広がる選択肢だから、自由に自分で決める。その自由を謳歌する事が出来たら。私はまぎれもない私である、といえる選択ができるのではないかと思いました。

with

妊活・不妊カウンセリング/心理カウンセリング

妊活・不妊カウンセリング/心理カウンセリング

つらさや生きづらさをひとりで抱え込んでいませんか。ひとりで悩まないでご相談ください。

電話番号:090-9681-3630

★オンラインカウンセリングにも対応可能。全国・海外からもお申し込みできます。

所在地 :福岡市内

営業時間:火曜 9:00〜18:00 土曜(月2回程度) 10:00〜17:00

定休日 :日曜日